从抗战走来的中山大学孙逸仙纪念医院: 用生命守护生命

医院简介:中山大学孙逸仙纪念医院始建于1835年,是我国第一家西医医院,以“眼科医局”为始,历经“博济医院”“孙逸仙博士纪念医学院附属博济医院”,再到如今的“孙逸仙纪念医院”,创造了中国近代西方医学历史上的多个第一:第一家西医医院,第一间西医学校,第一本中文版的西医教材,第一种西医期刊,第一个西医留学生,第一间护士学校……2020年进入全球研究型医院百强,连续四年“自然指数”位居全国前10名。

(人民日报健康客户端记者 孔天骄)挂号、候诊、检查、取药……珠江畔,中山大学孙逸仙纪念医院门诊大厅每天熙熙攘攘,每个匆匆行走的医务人员,都在守护着患者的生命健康。

190年,既是中国西医发展的缩影,也是医学人文精神的实践典范。百年传承,中山大学孙逸仙纪念医院现已发展成为一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的大型综合性三级甲等医院。

院名几易、院址三迁,不管是战火中的迁徙与坚守,还是和平年代的创新与担当,医院始终坚守“博施济众”的初心,创造了中国近代西方医学历史上的多个第一:实施第一例眼疾手术、卵巢切除术、膀胱取石术、乙醚麻醉术、病理解剖术,拍摄第一张X光片,创办第一本中国医学杂志,建立第一间西医学堂,培养第一位中国医学留学生等。

孙中山在博济医院学医时的课室外景。医院供图。

烽火淬炼:用身体为患者抵挡弹片,抗战迁徙中的医疗坚守

回望二十世纪30年代后期,医院遭遇了前所未有的严峻考验。

1937年8月,广州遭到日军空袭,烽火狼烟四起,街上每天都会有人受伤或因疾病而性命垂危,时任孙逸仙博士纪念医学院院长兼博济医院(现中山大学孙逸仙纪念医院)院长黄雯组织救援,集中全市救护机构及中西医护人员。

为了保证医院的正常运营,医院招募了一批新的医护人员及职工,包括聘用蔡梁瑞瑶女士为舍监,聘请夏葛医学院毕业的林桂英负责医院门诊部,增聘陈慕贞为护士,以及从夏葛医学院借调刘世强医生等。

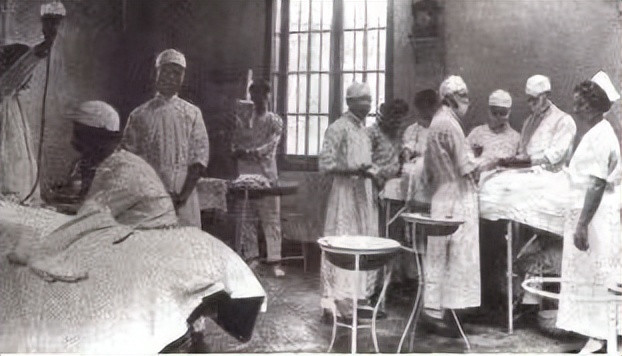

中国最早应用乙醚、氯仿麻醉术。医院供图。

1938年夏季,日军的轰炸愈加猛烈,大量民众举家迁移,城内人口迅速减少。1938年10月18日,博济医院内最后169名留医病人全部完成转移。10月21日,日军侵占广州,博济医院也开始了辗转迁移的艰难生存时期,但医院新老职工仍坚持救死扶伤,不离岗位。

“哪里有人遭受疾病创伤之苦,哪里就是我们的战场。”那时的广东广州街头,在焦黑的断壁残垣间,一群身着染血白袍的医生们正救治着一个又一个受伤群众的生命。

孙逸仙博士开始学医及革命运动策源地纪念碑。医院供图。

1914年,博济医院为了培养奇缺的高级护理人才,开办了护士学校。1944年5月12日,23岁的刘玉茗以优异的成绩毕业并在博济医院做护士。

刘玉茗刚在博济医院当上护士不久,便遭遇了日军轰炸广州城。当炸弹落在医院旁的大树上时,她第一时间将患者推倒在地,随即扑到对方身上掩护。然而,刘玉茗的后背被十几颗弹片击中,血肉模糊,其中一颗更深深嵌入颈部。虽经手术取出大部分弹片,但因颈部那颗紧贴主要血管,最终只能永久留在她体内。

“抗战期间,医院中像刘玉茗这样的故事很多,他们总是在拼命保护患者,甚至用身体为患者抵挡弹片、掩护病人,用自己的生命诠释着医院医护人员的坚守。”中山大学孙逸仙纪念医院院史馆负责人杨宇平对人民日报健康客户端记者说。

这些在战火中留存下来的痕迹,比任何勋章更耀眼。

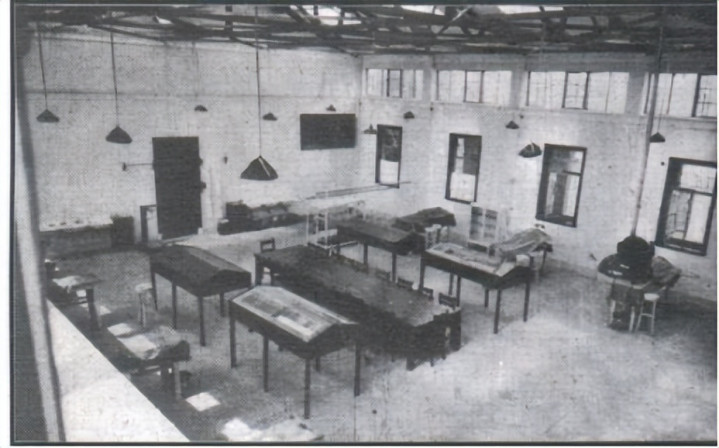

中国第一例病理解剖术,图为民国时期博济医院解剖室。医院供图。

一脉相承:从抗战到和平年代,他们始终坚守“博施济众”的初心不变

广州沦陷后,日军想侵占博济医院。博济医院院长嘉惠霖便与西关长寿西路的保生医院商议,将医院的部分设备与人员转移至该院。

1942年底,日军又令博济医院迁入文德路博爱医院原址,时任博济医院执行委员会主席的梁锡光等人不得已一同迁至文德路博爱医院原址。

1945年8月,日本投降。同年,8月16日,岭南大学校长李应林派遣黎寿彬等人返回广州做接收学校资产及博济医院的准备。9月9日,黎寿彬等人接收了被日军博爱医院占用的博济医院。文德路博济分院的财产运回长堤博济医院,随即在保生医院的留医病人也悉数迁回博济医院。

至此,历经八年战火、颠沛流离的博济医院终于得以重返原址。

如果说抗战时期的医院史是一曲悲壮的交响,那么,新中国成立后的篇章则如春潮奔涌。

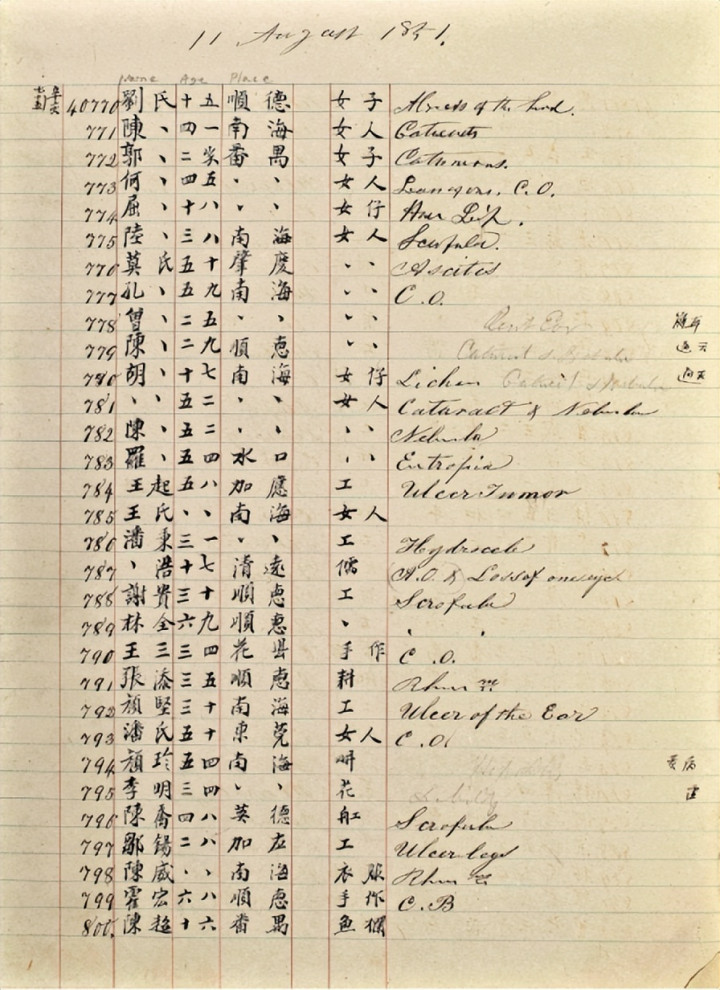

中国最早的西医医案记录制度,图为1851年医院病历簿内页。医院供图。

在和平年代,医护人员救死扶伤、心怀家国的“逸仙精神”愈发厚重。一批全国著名的医学家、医学教育家如林树模、陈耀真、谢志光、钟世藩、秦光煜、陈心陶、周寿恺、毛文书、陈国桢等汇聚于医院,培养了大批医学人才。

1962年,陈耀真教授担任我国第一部全国高等院校通用教材《眼科学》主编,该教材的出版,标志着我国医学眼科教育工作进入规范化、系统化的新阶段。

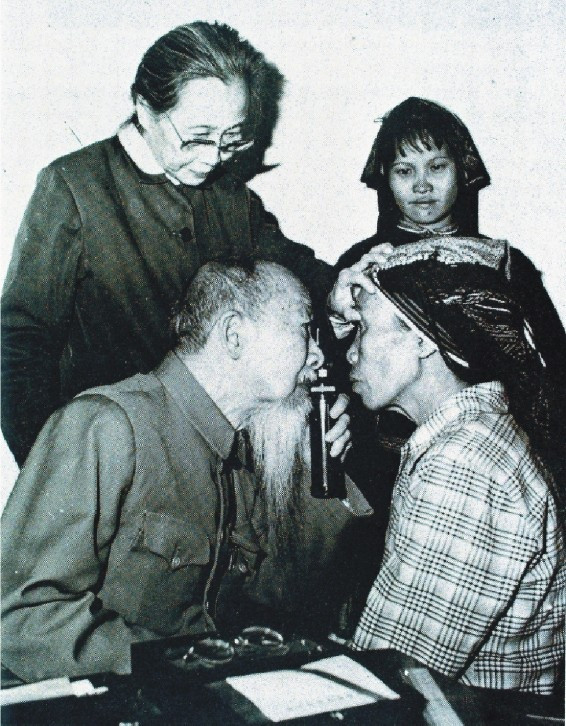

陈耀真十分关注备受眼病痛苦折磨的广大民众,曾走出医院大门,送医到群众中去。他带领眼科医生和学生到盲童学校、盲人工厂以及麻风病院去防治眼病。七八十岁高龄时,仍到广东、海南等侨乡和少数民族地区调查眼病,足迹遍布全国各地。在他的影响下,一批又一批眼科工作者上山下乡,为千万群众防治眼病。

当陈耀真等医学大家带领医护人员走出医院,走向田间地头,建立基层医疗点时,他们传承的不仅是医术,更是那枚永远嵌在刘玉茗脖颈里的弹片所象征的赤子之心。

陈耀真教授与夫人毛文书教授深入海南岛山区为少数民族妇女诊治眼病。医院供图。

此外,20世纪70年代,张旭明、朱纯石及梅伯英教授等带领心内科团队在华南地区率先开展人工心脏起搏器的研制与临床应用,成功安置埋藏式心脏起搏器。1980年,区庆嘉教授在世界上首次提出“肝静脉在肝外科手术中可选择性切除的地位和作用”的革新理论。

张旭明、朱纯石及梅伯英教授等在华南地区率先安置了埋藏式心脏起搏器。医院供图。

担当致远:从救治伤员到守护健康,时代使命有了更广领域

在不同的历史时期,中山大学孙逸仙纪念医院都承担着不同的使命。

“在抗战时期,医院的使命是救治伤员、守护百姓的生命安全;而在新时代,我们的使命从救死扶伤,扩展到了立德树人,科研攻关,推动优质医疗资源扩容下沉,建设中国特色、世界一流的研究型医院等更广阔的领域,从特殊使命转变为了时代责任。”中山大学孙逸仙纪念医院党委书记杨建林告诉人民日报健康客户端记者。

改革开放后,医院更是在重大公共事件中挺身而出——2003年非典疫情,其探索的治疗方案被纳入国家指引;2008年汶川地震,6支医疗队19人奔赴震区,救治36名伤员,让36个家庭重获新生;2020年新冠疫情,151人驰援武汉创建 “逸仙 ICU”,顶尖专家筑牢省内防线,贡献 “逸仙智慧”。

中山大学孙逸仙纪念医院是抗击“非典”的前线。因为每一个病人都必须进行胸肺部的影像检查才能确诊,放射科就成了抗击非典的主要科室,梁碧玲当时是医院放射科科室负责人,从非典暴发开始,她一直工作在医院第一线,参与由中国工程院院士钟南山和其他专家组成的广东省公共卫生事件的应急专家小组,参与了专家小组的各个会诊和讨论,像救火队一样,哪里出现可疑病例,就立马赶过去。

医院经历了从战火中的以身相护到新时代的大爱无疆。2013年起,200余位专家深入天山南北、海外同胞聚居地,留下“带不走的医疗队”,让这份精神跨越地域,架起民族团结与国际友爱的桥梁。

坐落在珠江之畔的院本部,医院供图。

珠江的晨雾还未散尽,中山大学孙逸仙纪念医院门诊大厅的灯光已再次亮起。从战火中用身体为患者抵挡弹片的护士刘玉茗,到新冠疫情中逆行武汉的“逸仙ICU”团队,医院正以190岁的脉动回应着时代的叩问。杨建林告诉记者:“‘除百姓之疫病,创医术之辉煌’,未来,医院仍将在守护生命健康的道路上续写新的篇章,为健康中国建设贡献‘逸仙力量’。”

首页

首页